CULTURE

:「女性を美化せず、しっかり描く映画を作りたかった」/映画『九月と七月の姉妹』のアリアン・ラベド監督インタビュー

CULTURE

:

イギリスの作家、デイジー・ジョンソンの長編第2作となる『九月と七月の姉妹』(東京創元社)が映画化され、日本でも9月5日に公開されたばかり。

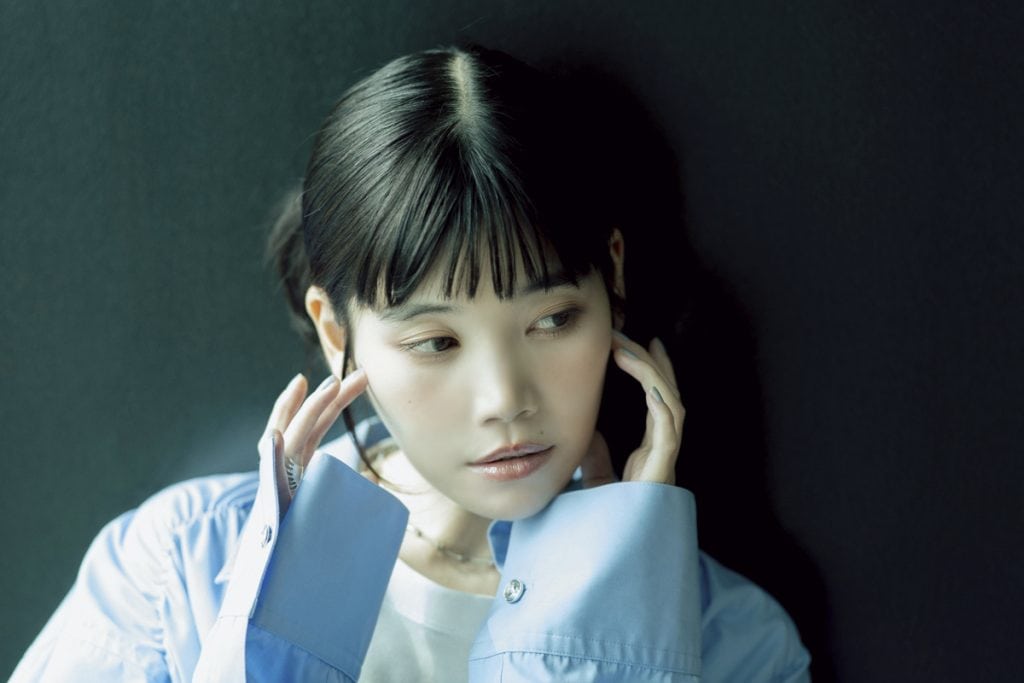

俳優としても活躍し、ヨルゴス・ランティモス監督の公私ともにわたるパートナーとしても知られるアリアン・ラベド監督に、映画にかける思いやこだわったところなど、お話を伺いました。

強い絆で結ばれた姉妹の、歪な関係

© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

アーティストでシングルマザーのシーラ(ラキー・タクラー)と暮らす、わずか10か月違いで生まれたセプテンバー(パスカル・カン)とジュライ(ミア・サリア)の姉妹は、一心同体。我の強い姉のセプテンバーは妹のジュライを支配し、内気なジュライはそれを受け入れ、互いにほかの誰も必要としないほど強い絆で結ばれている。

二人が通うオックスフォードの学校でジュライがいじめられたことをきっかけに、母とともにアイルランドのノース・ヨーク・ムーアズの海辺近くにある、長年放置された家〈セトルハウス〉へ引っ越すことに。新しい生活のなかで、セプテンバーとの関係が不可解な形で変化していることに気づきはじめるジュライ。

「セプテンバーは言うーー」。姉の保護を受け入れるときに、姉のゲームのルールに従わないといけない。そんな、二人がいつもするただの遊びだった命令ゲームは緊張感を増し、外界と隔絶された家のなかには不穏な気配が満ちていく……。

2024年、カンヌ国際映画祭でのプレミア上映以降も各国映画祭で賞賛を集める本作。史上最年少のマン・ブッカー賞候補となった作家デイジー・ジョンソンによる『九月と七月の姉妹(現代:Sisters)』に着想を得て制作されたもの。

監督を務めたアリアン・ラベドさんは、1984年生まれの俳優。公私にわたるパートナーであるヨルゴス・ランティモス監督を中心に生まれた、映画ムーブメント〈ギリシャの奇妙な波(Greek Weird Wave)〉を継ぐ作風で、世界から注目されています。

フランス人の両親のもとに生まれ、幼少期をギリシャ・アテネで過ごす。ドイツを経て、12 歳でフランスに移住。エクス=マルセイユ大学で演劇を学び、演出家アルギロ・キオティと出会い、2005年に劇団VASISTASを共同設立。ギリシャ国立劇場でも舞台に立った。2010年、ヨルゴス・ランティモス監督が製作・出演した 『アッテンバーグ』(アティナ・ラヒル・ツァンガリ監督)で映画デビューを果たし、ヴェネツィア映画祭とアンジェ・プルミエ・プラン映画祭の最優秀女優賞を受賞。本作でヨルゴス・ランティモスと出会い、2013年に結婚。2011年から2021年までロンドンに在住し、現在はアテネを拠点にしている。2014年、『欲望の航路』でロカルノ映画祭最優秀女優賞を受賞、2015年にはセザール賞新人女優賞にもノミネートされた。初監督短編『Olla』(19)はカンヌ監督週間、ロンドン映画祭、テルライド、サンダンスなど、世界中の映画祭で上映され、クレルモン=フェランでは最優秀作品賞を受賞している。

撮影:ヨルゴス・ランティモス

今まであまり描かれてこなかった、女性のまなざし

姉のセプテンバー。© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

初めての長編映画を監督するにあたり、『九月と七月の姉妹』を選んだ理由は、映画化をイメージしやすかったから、と語るアリアンさん。

「本を読んだときに、この姉妹にすごく共感しました。10代の描き方としてすごくおもしろく、今まであまり見たことがない描き方をしていると思ったんです。

姉妹関係や家族の絆のほか、遺伝、思春期、欲望、権力、といわゆる成長物語よりももっと深く踏みこんで、10代の人たちが持つ欲望や条件付きの愛を扱っているのがすごくおもしろいと思ったし、内面に訴えるものがあると感じました。

原作はゴシック小説ということでホラーのコードが使われていますが、かなり自然主義的なものが作れる気がして、撮影もおもしろくなるのではと思いました。いろいろなことを総合して、自分の最初の映画にするのにぴったりだと感じたんです」

そのなかで重要視したのは、女性中心の話であることだったのだとか。

「二人の若い女の子とそのお母さんの、三人の物語。いわゆる“フィメール・ゲイズ(女性のまなざし)”を探究し、実践することができると思いました。映画では、原作に出てくる男性をできるだけ隅に追いやって、女性の経験というものに集中しました。実はその女性の経験というものは、私が観客として映画を観るなかで足りないと感じていたこと。それはおそらく、私が観てきた映画の多くは、男性が作ってきたからだと思います。映画というものは女性性を隠してきたんだと思います」

妹のジュライ。© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

普通は映画で隠されがちなもの、例えば生理用ナプキンやトイレ掃除、バーでの支払いなども、あえて見せたいと思ったそう。

「私は若い女性を性的なものとして描いていないんです。例えばフランス映画は、若い女性を性的に描いてきたと思いますが、私はこの映画のなかで、違うやり方で女性を描きたいと思いました。

それからこの映画のなかには、そういう状況から彼女たちを救ってくれる、救い主としての男性が出てこないんですよね。なので、そういうディテールをとても政治的なものとして描いています」

小説を映像化するうえで、一番難しかったことは?

「小説というのは、時空間を自由に行き来できるんですよね。子どもの頃だったり、お父さんが生きているときだったり、また現在に戻ったり。文学ではそういうことがすごく自由にできると思うのですが、映画ではある時期に集中しなければいけない。時間との関係が、小説と映画では違うので、どこの時期に集中して描くかを決めるのが、とても難しかったです」

成長過程でもがく、10代の少女たち

母と寄り添う、セプテンバーとジュライ。© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

なぜセプテンバーとジュライの関係は、こんなに歪んだものになったのか。アリアンさんはこう語ります。

「すべての家族の関係は、複雑だと思うんです。愛情があったとしても矛盾があったりする。お母さんのシーラにしても、自分の娘たちを愛しているのですが、自分の作品のために利用しているところもありますよね。愛しているけど、ちょっとしたことで傷つけたりもしています。どんな家族にも優しさや愛はあり、それと同時にお互いに傷つけることもあると思います。

二人は10代。特にセプテンバーはなにか対立や争いを探しているところもあるんです。これは私の経験でもあるのですが、10代の頃って、権威に反発したりしますよね。母親と子どもの関係だけではなく、もっと複雑なものが影響していると思いますし、彼女たちがああいう関係になったのは、誰のせいでもないと思います。人間関係というのは複雑ですよね」

映画『シャイニング』の双子のようなワンピースを着て、母親に写真を撮られる姉妹。© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

演出でこだわったのは、ちょっと変わった二人のコミュニケーション方法。

「リハーサルをたくさんして、この家族のなかの言語を作ろうと考えました。それは、すごく身体的なものだと思ったんです。どんな家族にもボディランゲージがあると思うので、彼女たちもおもしろいコミュニケーションの仕方があるという風に考えました。二人の間で作られている世界へのアクセス方法として、動物のような声をあげるというようにしました。

原作にも、二人の姉妹はあまり似ていなくて、セプテンバーはお父さん似、ジュライはお母さんに似ていると書かれています。映画のなかでも二人は似ていないけれど、姉妹であるということを、その動きからしっかり見せたいと考えました」

二人が身にまとう洋服や、どこか懐かしい雰囲気のインテリアなどもこだわりが詰まっているように感じます。

「最初のシーンのイメージ(上の写真)は、もちろん映画『シャイニング』の双子なのですが、それによってキャラクターたちの情報を少し与えようとしています。二人の若い女の子が『シャイニング』を観ているっていうと、少し奇妙な感じがすると思いますが、オマージュであると同時に映画の重みを伝えようとしたわけです。

美術的には、特に後半、家族が持つ家〈セトルハウス〉に行ったとき、彼女たちが箱を開けると60年代、70年代、80年代、90年代、2000年代を象徴するいろいろなものが出てきます。私たちは、前の世代のいろいろなものを背負っていることを表現したいと思いました。それはトラウマだけではなく、洋服もそうであるということを含めて、あの箱を作ったんです」

〈セトルハウス〉にあった服に身を包む、セプテンバーとジュライ。© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

映画づくりを学んだ、俳優としての経験

© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

『ロブスター』(ヨルゴス・ランティモス監督)や『ブルータリスト』(ブラディ・コーベット監督)に出演するなど、俳優としても活躍しているアリアンさん。その経験が、映画制作に活かされているといいます。

「それはとても大きな影響がありました。実際に演技をすることが、私にとっての映画の学校だったと思います。私は映画学校には通っていなかったので、現場で仕事をすることが、どのように役者さんたちやクルーと仕事をするかを教えてくれたと思います。そういう意味で、ものすごく助けられました。

私はすごく身体的なやり方で仕事をするのが好きなのですが、それは自分が俳優としても好きなやり方でもあって。だから実際の自分の映画でも、役者さんたちにシェアしました。また、俳優さんたちがどんなふうに思っているのか、どんなことを経験しているのかを、自分がその立場にいたからこそ理解することができました」

今後撮りたい題材は、変わらず女性なのだそう。

「私は、女性のキャラクターをしっかり描いていきたいと思っています。それが私が映画を監督したいという衝動になっています。特に家父長制のなかで、女性が何を経験しているのかを描きたいので、そういう気持ちが次の作品、次のプロジェクトに私を導いてくれると思っています」

© Sackville Film and Television Productions Limited / MFP GmbH / CryBaby Limited, British Broadcasting Corporation,ZDF/arte 2024

最後まで不穏な雰囲気に包まれ、目が離せない本作。最後に、リンネル読者へ見どころを教えてもらいました。

「私は女性の経験というものを描きたい。女性の目から見た女性性を描きたいと思ったので、特に女性に観てほしいと思っています。特にセックスシーンは、今まであまりなかったと思いますが女性の側から描いていて、特別なライティングをしたりせずシンプルに淡々と進んでいきます。今まではグラマラスだったり美しさみたいなものが求められて、ある種のイメージがついて回ってきましたが、私たち現代の女性としてはそれを破壊しなければいけないと思っています。

女性を描く上で過剰に性的に表さないとか、妙に美化しない。この映画を観た後に、自分は自分でいい、そしてそのなかに美しさがあるということを感じてもらえたらうれしいです」

作品情報

【event】

9月7日(日)、渋谷ホワイト シネクイントにて公開記念トークイベント開催。

電線愛好家・文筆家・俳優の石山蓮華さんと、翻訳者・ライターの野中モモさんが登壇する予定です。

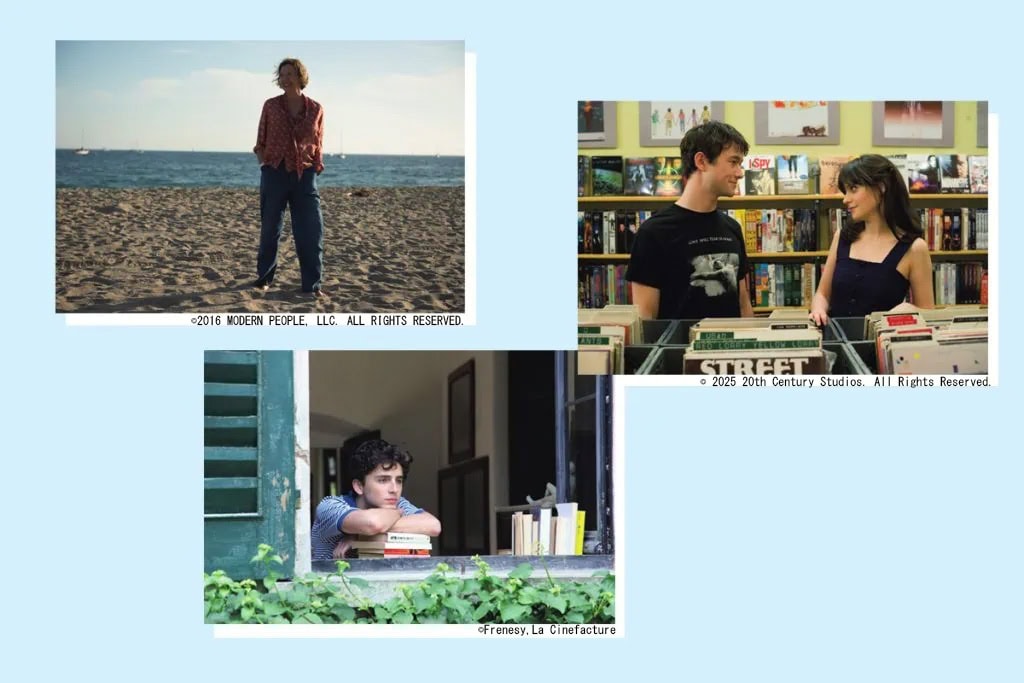

こちらもチェック!

text & edit:Mayumi Akagi

※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

おすすめ記事 RELATED ARTICLES

Recommend

SNAPRanking

SNAPRanking

DAILY

/

WEEKLY