CULTURE

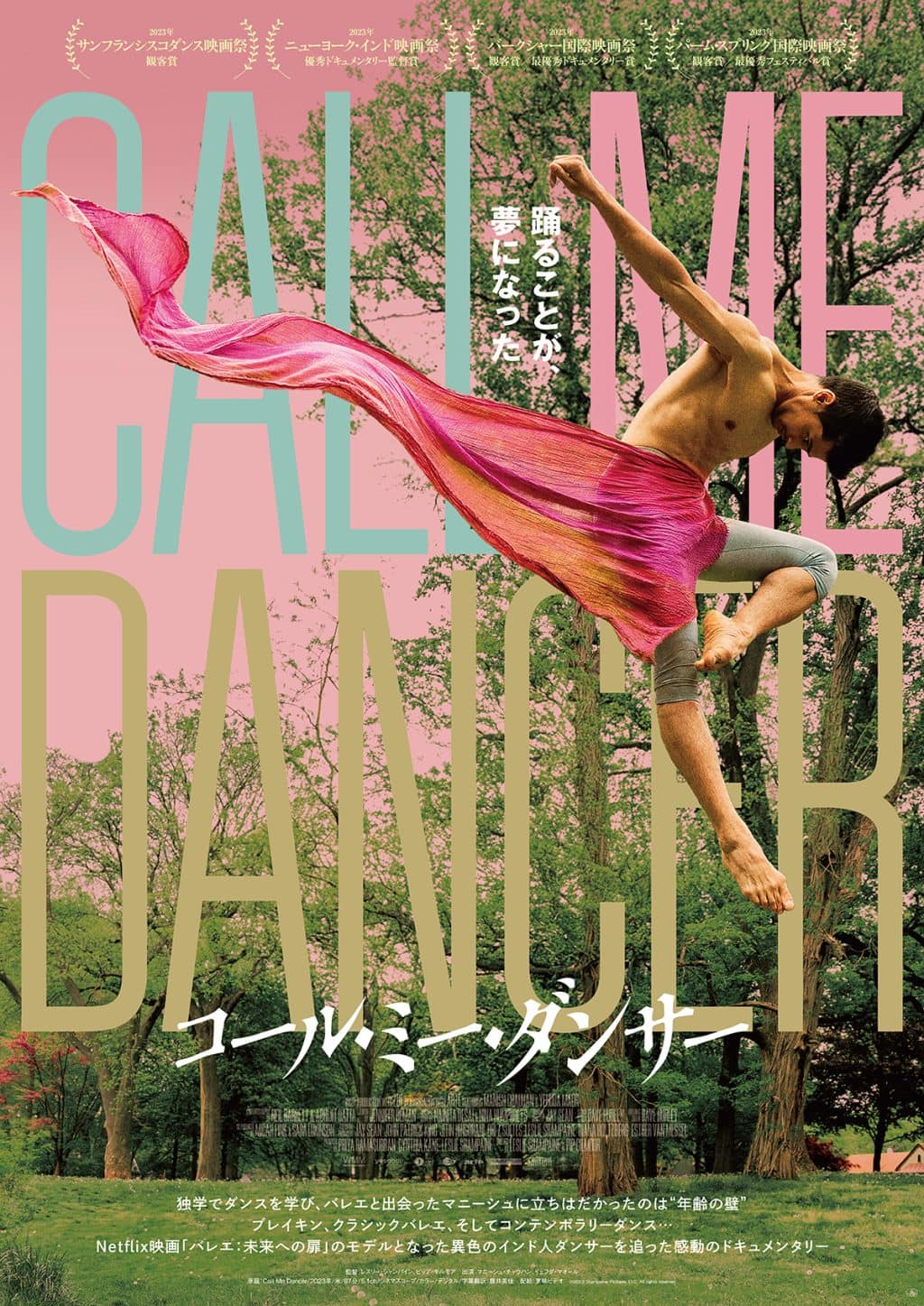

:【映画『コール・ミー・ダンサー』インタビュー】 親子でぜひ観たい、インド人ダンサー、マニーシュ・チャウハンさんが夢を追いかけ続ける姿

CULTURE

:

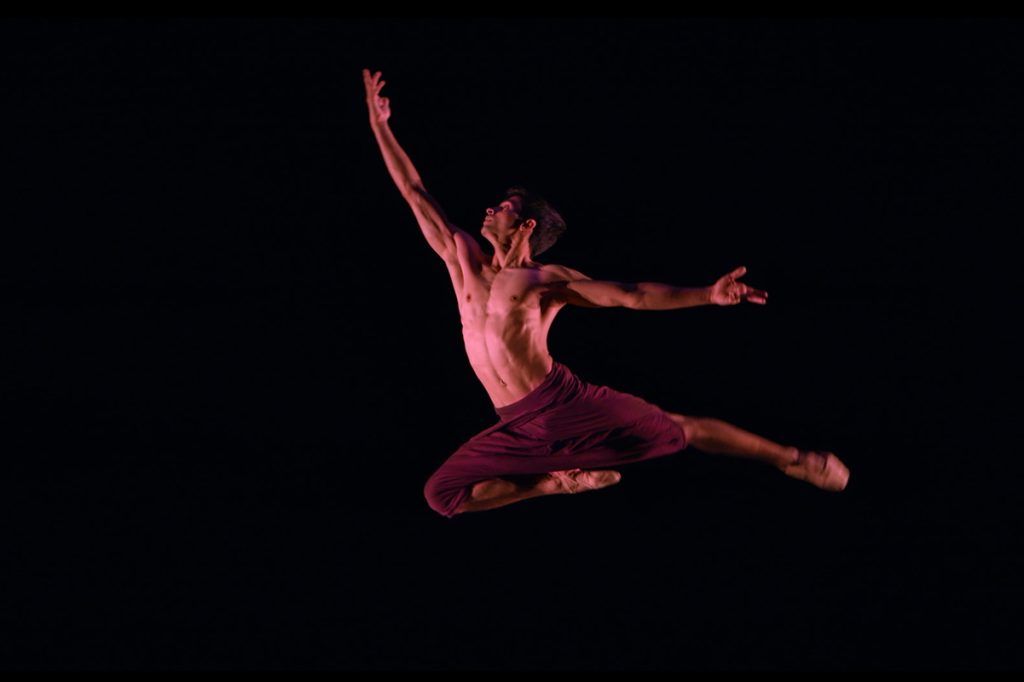

インド・ムンバイで生まれ育ち、18歳でクラシックバレエに出合ったマニーシュ・チャウハンさん。短期間で習得した後、コンテンポラリーダンスで才能を開花。その成長の過程を追ったドキュメンタリー映画『コール・ミー・ダンサー』が公開中です。

現在、ニューヨークでダンサーとして活躍するマニーシュさんに、夢を叶えるまでにどんな葛藤があったのか、家族のお話や、映画を通して伝えたいことなどをたっぷり伺いました。

マニーシュ・チャウハンさん profile

1993年12月28日生まれ、ムンバイ出身。 大学生のとき、ボリウッド映画を観たことでダンスに興味を持ち、ブレイキンを独学で学び始める。「インディアンズ・ゴット・タレント」や「ダンス・インディア・ダンス」などの人気リアリティ番組に出演し 注目を浴びたことをきっかけに、ムンバイのダンスワークス・スクールに通い始める。そこで、イスラエル系アメリカ人の師イェフダ・マオールと出会いバレエを学ぶ。2020年、自身の半生を描いたNetflix映画『バレエ:未来への扉』で自身の役を演じ、現在、ニューヨークのペリダンス・コンテンポラリー・ダンス・カンパニーでダンサーとして活躍している。

ボリウッドからバレエへ。ダンスに魅了された理由とは?

『ムトゥ 踊るマハラジャ』や『RRR』など、インド映画(ボリウッド)の中でストーリーに欠かせない迫力のあるダンス。大学生のときにボリウッドを観たことから、マニーシュさんのダンスにかける人生がスタートしました。

独学でブレイキンを学び始め、驚異的なテクニックと柔軟性を身につけたマニーシュさん。インドの人気オーディション番組に出演して注目を集め、勧められたムンバイにあるダンススクールに通い始めます。そこでダンス教師・イェフダさんと運命的な出会いをし、クラシックバレエを学び、プロのダンサーを目指していったといいます。

「バレエは身体性、特に男性の場合は大きくジャンプするなど、踊り自体に男性性をすごく感じるし、ターンなどの動きがエレガントで美しくありながら、とても力強い。そこが魅力的だと思ったんです。学んでいくうちにどんどん面白くなっていきました。ただ音楽がそれまで慣れ親しんだものとは全く違ったので、最初は難しかったのですが(笑)。今ではそのコントラストを含めて、バレエ音楽を聴くと落ち着くようになりました」

バレエのなかったインドで、男性が踊るということ

多くのインドの人たちと同様に、バレエを知らなかったというマニーシュさん。18歳で初めてクラシックバレエのレッスンを受けるというのは、明らかに遅いスタートでした。映画では、そんなインド人がバレエダンサーになる難しさも描かれています。

「今は小さいバレエ学校も少しずつできていますが、僕が始めた頃は、バレエを学べる学校すらありませんでした。今でもインドでバレエをやっているというと、みんなベリーダンスだと思ってしまう。トゥシューズも基本的にははかないんですと説明しないといけないくらい、イメージがつかないものなんです」

「でも逆に、女性がするものというイメージもなかったから、自分も普通に入っていくことができてよかったと思っています。かつては確かに男性のダンサーは、女性を立てるパートナーという立場でしたが、今はだいぶ違いますよね。男性は空中で3回も4回も回転したり、ジャンプしたり、すごい強靭さを表現するバレエを踊ります。強さをすごく要求されるし、バレエで使うジャンプはブレイクダンスにも取り入れることもできると、ブレイクダンスをやっている友達に教えたりもしています」

人生を変えた、師匠との出会い

バレエと同時に、マニーシュさんにとって大きな出会いとなったのはイェフダ先生との出会い。マニーシュさんは身体能力の高さによって、クラシックバレエの基礎を短期間で習得します。

「先生はもはや家族です。僕の家族全員とも仲がよく、現在81歳ですが教鞭を執り続けたいと話しています。僕の家族が“一緒に暮らせば全部面倒を見る”と言ってくれているのですが、ベッドから立ち上がれなくなるまで教えたいと言っています。ちょっと頑固なところもある方なので(笑)。でも本当に、スタジオで音楽を聴いてバレエを教えるのが大好きなんですよね。彼との出会いで、僕の人生は変わりました。インドの人たちにバレエというものが存在していて、バレエを踊る人になれるという夢を持つことを教えてくれたんです」

生徒たちから怖がられていたイェフダさんも、マニーシュさんとの出会いによって、どんどん変化していったそう。

「イェフダさんはココナッツみたいな人だと、いつも思っているんです。外側は硬くて内側は柔らかい。タフに見える人は、柔らかい側面を持っている人が多いんじゃないかなと思うんです。レッスンは厳しく、体も大きいので、最初は他の生徒たちもみんな怖がっていましたが、彼は本当に知識の宝庫なんですよね。経験値も高く、僕らに教えてくれようとしていて、それと同時にすごく実用的な考え方をするし、理解をしようともしてくれます。

インドのカルチャーについてもだんだん知ってくださって、お祭りに参加したり、インド料理も大好きで、僕にオーダーすることも多いんです。インドのカラフルさを愛しているし、クルタのようなインドの服も身につける。ゆっくりとインドに染まっていってくださっているんです」

自分の夢を応援してくれた家族

もともと裕福な家庭ではなかったというマニーシュさんですが、ダンスをすることに対して家族の理解はどのように得ていったのでしょうか?

「両親は実は一度も、僕の言うことに反対したことはなく、常に応援してくれています。でもやっぱり、アートや芸術に関してはあまり知識がないので怖いんですよね。だからこそ時間をかけて、ちゃんと説明することが大事でした。

妹が病気になって深夜に病院に連れて行かなくてはいけなかったとき、父はタクシー運転手の仕事もできないし、母は家事もできなくて……。僕はよき兄でも息子でもなく、ダンスも半端になってしまったと思ったんです。そこで思い切って2か月ほどスタジオに行かなかった時期がありました。ずっと家にいると悲しくて、泣いていた僕を見た父が、“うちは借家だけど、お金を融資してもらえば、ダンスの学校に送り出すことができる”と初めて言ってくれたんです。それが父に、自分のやりたいことを承認してもらった瞬間でした」

「子どもって母には話しやすいけれど、父親にはなかなか夢の話をしにくいと思うんですよね。だけど父がそう言ってくれたことが自分のなかでモチベーションになり、その後にクラスに復帰できたんです。

上のクラスにいたけれど、また一番下のクラスから練習を始めて。それまでは学費をレッスン費に当てたり、お昼ごはん代もレッスン費に当てるために食べず、一人で練習に励んでいたのですが、休んでからは母がお弁当を用意してくれて。コンクリートの上で踊って痛む足をマッサージしてくれたり。そういう応援の仕方をしてくれるようになりました。それでエネルギーをもらい、気持ちもポジティブになれて、イェフダさんも海外のスクールや奨学金の応募についての話をしてくれるようになったんです」

好きなことに対して、今できることをすべてする

イェフダさんが熱心に指導するもう一人の生徒、マニーシュさんより年下で才能に恵まれたアーミル・シャーさんは、英国ロイヤルバレエの目に留まり、インド人として初の入学が決定。一方のマニーシュさんは、大きなケガやコロナによる活動の自粛など、さまざまな困難が続きました。

「アーミルさんとはライバルでもあり、兄弟のような感じ。彼はすごく恵まれた足をしていましたが、僕は大技ができるのでそれを教えたり。僕は日本の漫画やアニメが大好きですが、漫画にもよくいいライバルが出てきますよね。お互いに切磋琢磨して、インスパイアしあって成長できる。そういう仲間でした。確かに他の人がアーミルと自分を比較することはありました。でも、イェフダさんにはインドでは君は最高のバレエダンサーにはなれるが、始めた時期も遅いし、足もバレエ向きではないから、アーミルのように国際的なバレエ学校でやっていくのは難しい”とはっきり言われていました。それは真実だとわかっていても、やっぱりモチベーションは落ちますよね」

「でも次の人生まで待っていられないし、やりたいことはすべて今やるべきだと僕は考えています。来年一歳若くなる訳ではなく今が一番若いのだから、今できることをすべてやるべきだと。もともとポジティブな方ですが、そう意識しています。例えばケガをしても、そこから何が学べるか、いいことがあるかもしれないというように、ただ辛いと悩んでいるよりは歩みを進めるほうが僕はいいと思っていて。だからダンスを続けられるんです。

僕の人生もたまたまボリウッド映画を観て大技をやりたいと思って、それがダンスにつながって。もともとダンスは苦手だったのですが、踊るようになったらNetflixの映画の話が来た。Netflixの作品(『バレエ:未来への扉』)にまさか自分が選ばれるなんて! 一つひとつの事象が次のことにつながっている、そういう人生なんです。

だから僕はとにかく夢を見据えて、自分の大好きなことに対して100%の努力をする。そうすれば必ず誰か見守ってくれる人がいて、きっと手を差し伸べて、導いてくれると思うんです」

夢を諦めず、未来を切り開こうとするマニーシュさんのひたむきな姿が印象的な本作。最後に、この映画を通して伝えたいことを教えてもらいました。

「この映画はとても普遍的な作品です。例えば大好きなものに対する情熱、粘り強く、最後まで諦めない気持ち。夢、希望、犠牲がテーマになっているけれど、同時に親子についての映画でもあると思っています。

特に親は子どもに、子どもは親に期待をする。そこに齟齬があったりもするんですよね。親も子どももお互いを思っているし、間違ってはいないんですよね。お互いのそのときの気持ちははっきりわからないから、子どもは親と対決するのではなく、どうしてなのかということを説明して説得することが大事だと思うし、親はもしかしたら自分に見えている世界の外に、いろいろな可能性があるかもしれない、と視野を広げたほうがいいですよね。夢を形にするためには親も子も力を合わせなくてはいけないと思うので、この映画がそんな親子の会話に繋がってくれたら嬉しいです」

映画『コール・ミー・ダンサー』

こちらもチェック!

photograph:Mari Yoshioka text & edit:Mayumi Akagi

※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

おすすめ記事 RELATED ARTICLES

Recommend

SNAPRanking

SNAPRanking

DAILY

/

WEEKLY