CULTURE

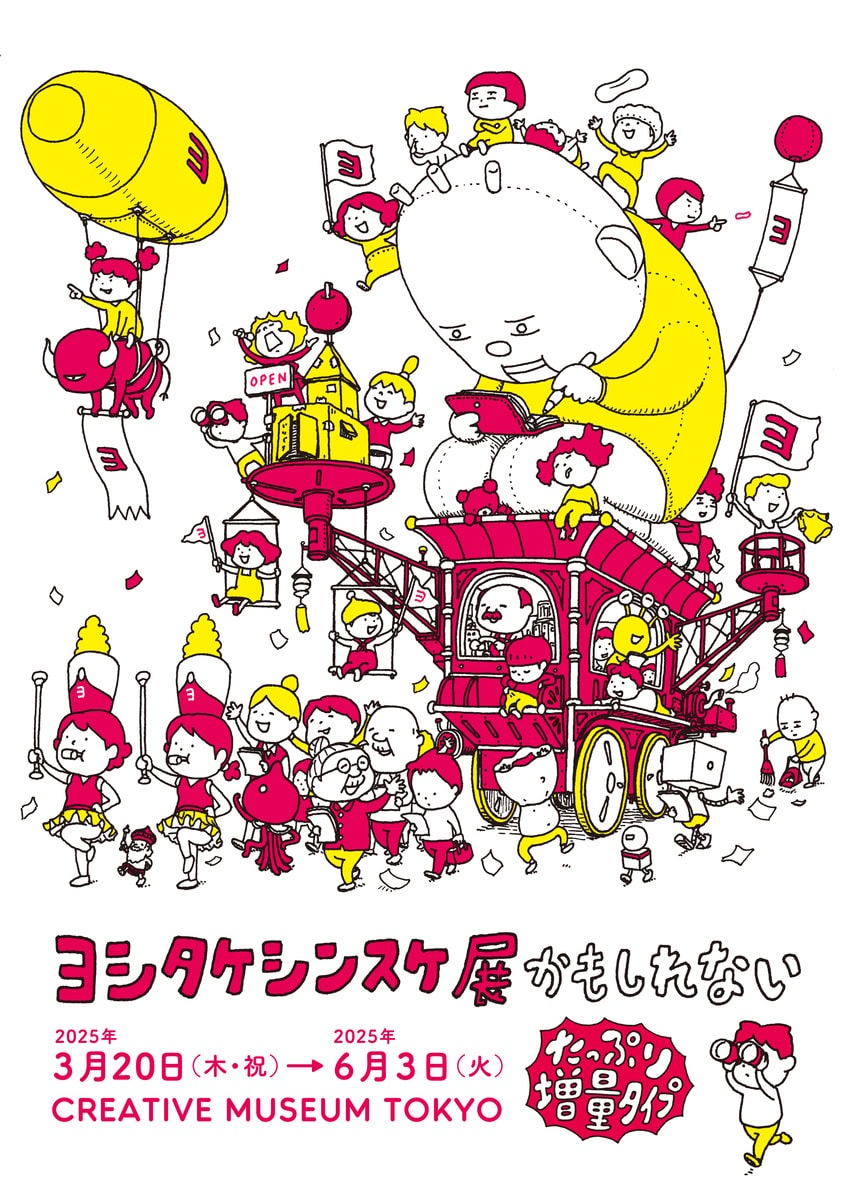

:ヨシタケシンスケさん「子どもの頃の自分が言ってほしかったことを描きたい」/展覧会『ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ』インタビュー前編

CULTURE

:

子どもから大人まで、幅広い人気の絵本作家・ヨシタケシンスケさん。

2022年に東京・世田谷文学館で開幕し、日本全国で70万人以上を動員してきた初の大規模個展「ヨシタケシンスケ展かもしれない」が、新規の大型体験展示や展覧会オリジナルグッズを“たっぷり増量”して東京に戻ってきました。

そんなヨシタケさんに絵本作家になった経緯や普段の制作について、アトリエでたっぷりお話を伺いました。

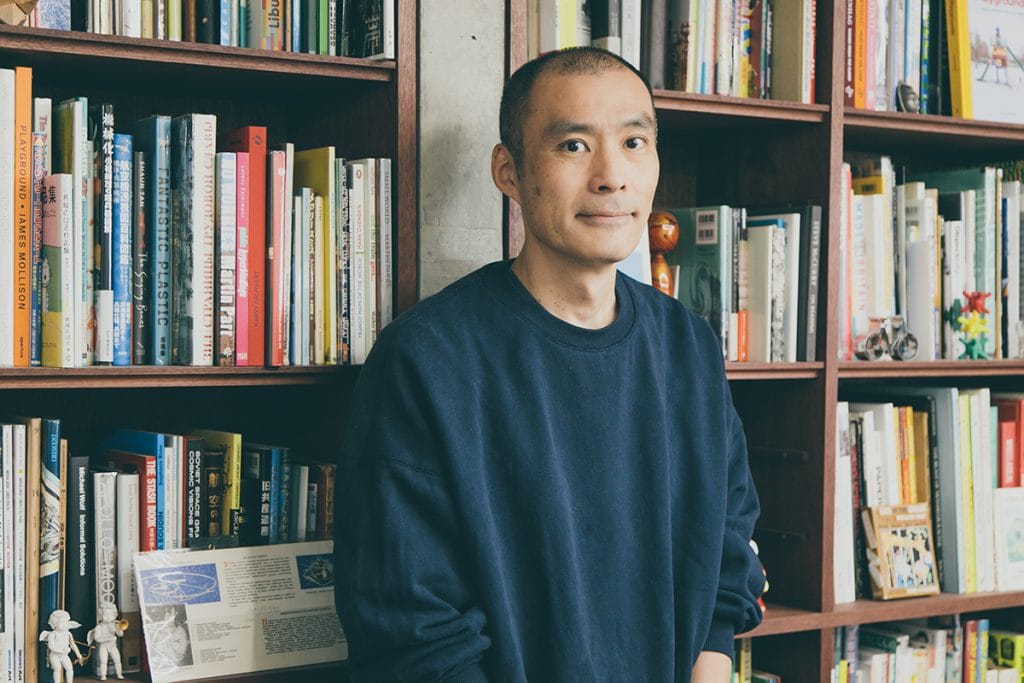

ヨシタケシンスケさん profile

1973年神奈川県生まれ。筑波大学大学院芸術研究科総合造形コース修了。2013年に初の絵本『りんごかもしれない』(ブロンズ新社)を出版。これまで『りんごかもしれない』『もう ぬげない』(ブロンズ新社)『りゆうがあります』『なつみはなんにでもなれる』『おしっこちょっぴりもれたろう』(PHP研究所)『あつかったら ぬげばいい』(白泉社)『あんなに あんなに』(ポプラ社) で7度にわたりMOE絵本屋さん大賞第1位に輝く。『りんごかもしれない』で、第61回産経児童出版文化賞美術賞、『つまんない つまんない』(白泉社)の英語版『The Boring Book』で、2019年ニューヨーク・タイムズ最優秀絵本賞受賞。

絵本作家にも、イラストレーターにもなるつもりはなかった

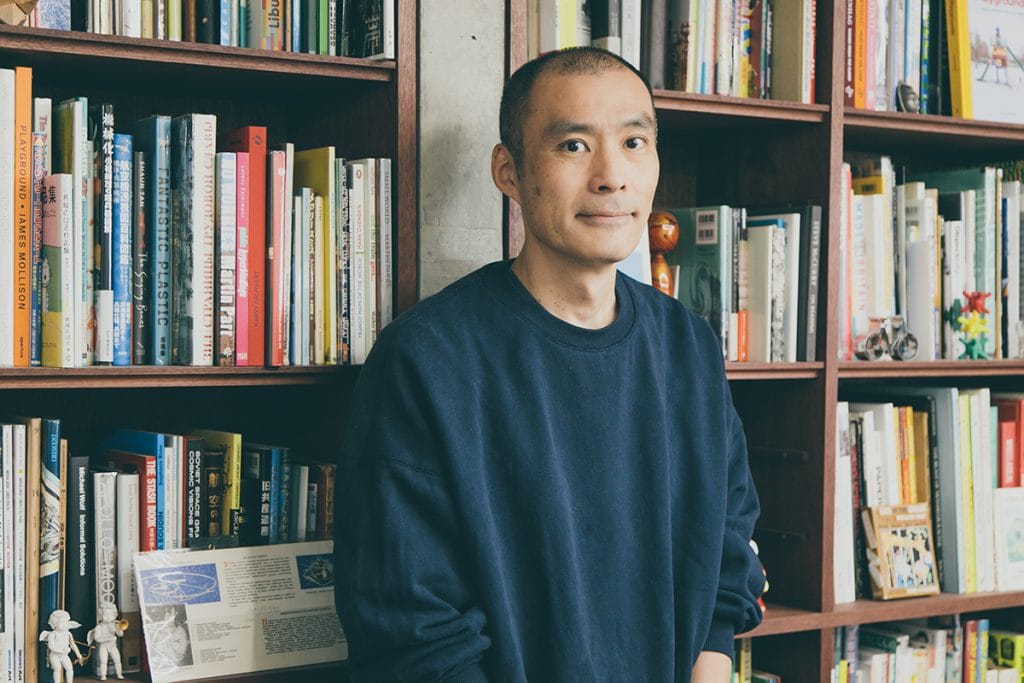

世田谷文学館での展覧会以降に出版された、ヨシタケさんの本。本展ではこの4冊のアイデアスケッチや原画も追加

『りんごかもしれない』や『りゆうがあります』などの子どもが楽しめる絵本から、『その本は』『日々憶測』など大人も読んでハッとさせられるものまで、幅広い作品で人気の高いヨシタケさん。頭のなかに広がる妄想やアイデア、思わずくすりと笑ってしまう人のクセやしぐさ、真理をつくものの見方を描きながらも、やさしい視点を感じられます。

絵本作家になる前はイラストレーター、造形作家としても活躍していたというヨシタケさん。デビューのきっかけは、学生時代に自費出版で作ったイラストの冊子だったのだとか。

「描いていた小さなイラストを冊子にして人にあげていたら、出版社の方から“イラスト集にしましょう”とお話をいただいたのが30歳のとき。なかなか企画が採用されなかったようなのですが、40歳になる手前で別の絵本編集者から“絵本を描いてみませんか?”とご連絡いただいたんです。もともと絵本作家にもイラストレーターにもなるつもりはなかったのですが、いろいろな方のご縁があって。

お子さんがよく絵を描いて送ってきてくれたりしますが、絵を描くことのハードルを下げられているならすごく嬉しいなと思います。目が点でも色を塗らなくても、描いていて楽しければいいんだよって。自分が子どものときに、今の僕のような人を見られたら嬉しかっただろうなと思うんですよね」

小さくても、色がついていなくても絵本はできる

スケッチをまとめている小さなファイルは、展覧会のオリジナルグッズとしても販売。このファイルが90冊以上あるのだそう

ヨシタケさんの原画は繊細な線で描かれ、驚くほど小さいのが特徴です。

「絵も字も小さいのは、最初の本からずっと。半年間だけサラリーマンをしていた時期に、非常に辛くて、職場の人にわからないようにずっと落書きをしていたんです。ただすごく狭い職場だったので、先輩方が頻繁に後ろを通るから、人の気配を感じるとパッと隠せるように小さく描いていたら、小さくしか描けなくなっちゃって。その半年間のサラリーマン生活で得たもののひとつが、絵のサイズなんです(笑)。

普通の絵本は、大きく描いて縮小するので、拡大して本にするのはなかなか珍しいそう。さらに僕は色をつけるのがすごく苦手で、お話を考えたこともないし絵も小さいし、絵本を描ける訳がないだろうと思っていたんです。それでも“ヨシタケさんなりのやり方があると思います”と励ましてくだったおかげですね。

連載をまとめるときは自分で色をつけることもありますが、絵本は基本的にデザイナーさんに色をつけていただくことがほとんどです。デビュー作の『りんごかもしれない』で自分でつけてみたのですが、編集者の方が僕の色つけを見て、その場でボツになったんです。その瞬間に絵本作家ヨシタケシンスケが誕生した(笑)。がっかりもしたのですが、ちょっとホッとしたんですよね。絵を描くのは好きなのですが、色をつけるのはそんなに楽しくなくて(笑)。

自分で色もつけていないのに絵本作家と言っていいのかとも思うのですが、そういう人もいていいし、40歳で絵本作家デビューするおじさんがいてもいい。表現の幅の広さみたいなものの一つに、珍しい枠としていてもいいはずだと、日々自分に言い聞かせています」

0.3mmの細いサインペンを愛用。スケッチの複製は、なんと7,500枚以上にたっぷり増量して展示

日々のスケッチは、たくさん描く日もあれば、1か月何も描かないこともあるそう。

「思ったこと、あったことを描いているのですが、仕事ではなくリハビリのような感覚でやっていることなので、仕事がなくなっても多分やり続けます。家族とすごくケンカしたとか、仕事が忙しいときの避難先として機能しています。満ち足りているときはこんなことをやる必要がないんですよね(笑)。ここ数年は老眼で眼鏡がないと絵が描けなくなったので、言葉はスマホにメモだけ取り、後で眼鏡をかけて描き直すようにしています。

描くことで、“あぁ俺はこういうことを思っているんだな、こういうことが好きなんだな”とわかったり、記憶が強化されるところもあるので、基本的にはあまり見返したりはしないのですが、ここから絵本のネタになったりすることがよくあって、助かっています」

テーマは、人間にとって大事なことを選びたい

最初の頃は絵本を作る際、テーマをもらってから描いていたというヨシタケさん。

「最初はお話を作ったことがなかったので、好きなことを自由に描いていいと言われると、何をしたらいいかわからなかったんですよね。自分が読んできた絵本を見たときに、改めて僕がやることってあるのかな、子どもに与えるべきものとは、と難しく考えはじめてしまって。いただいたお題にちゃんと応えるということだけに注力してみて、お題があるとできるんだと初めてわかり、最初の何作かはお題をいただきながら作っていたんです。

基本的にお題に応えるというイラストレーターの仕事を10年近くやっていたので形にできたのですが、いくつか作っていくうちに自分で自分にお題を出せばいいんだと気がついて。“今度はこういうテーマで本をつくってみたらどうか”と自分に発注するような形にしたら、自分でできるなと。1作作るごとに、自分の中でノウハウが溜まっていきました」

大きなりんごのオブジェは、『りんごかもしれない』を出す前に見つけて、ほしいと思っていたもの。最近ようやく買えたそう

絵本のテーマは、そのときどきの関心事を選んでいるそう。

「ひとつ基準があるとすれば、そのテーマが子どもにとっても大人にとっても、身につまされるものであるかどうかを大事にしています。絵本を描いてみてわかったのは、絵本を読むのはお子さんですが、レジに持っていくのは大人なんですよね。だからお子さんにだけ人気があっても続かない。自分も子育てしていくなかで絵本を読むとき、大人として楽しい方が嬉しいんですよ。絵本は基本的に子どものものみたいな部分がありますが、大人が読むべき絵本もたくさんあるし、すごく素晴らしいものもくだらないものもあるのは、子どもの本も大人の本も同じなんですよね。どうせなら一冊の本がいろんな人に引っ掛かりがあってくれた方がお得だと思うし、自分が作る本は子どもは子どもなり、大人は大人なりに、面白がれる部分を入れたいなという思いがあります。だからこそテーマを選ぶときは、人間にとって大事なことを入れたいです。

いろいろなタイプの作家がいらっしゃいますが、僕はそのときどきのニュースを形にするタイプの作家。自分の子どもたちが小さいときは、おしっこもれるよねみたいな話を描くし、その子たちが大きくなって巣立っていくことが見えてくると、子どもっていなくなるよねみたいな話を描く。そのときそのときの気持ちや発見を形にしていくのが、僕は好きなんだなとわかってきました」

絵本では、自分が言われて嬉しいことを描きたい

ちょっとしたスペースに、学校で使われていた机を置いて

ヨシタケさんの視点は、いつも物語の中心になりがちな人ではない人に向けられていて、やさしさを感じます。

「それは僕がやさしくしてほしいからなんですよね。絵本の中で言っていることも、子どもの頃の自分が言ってほしかったこと。子どもの頃の疑問の答えになっているか、大人になった今でも知りたいことの着地点になっているかどうかを考えながら作っています。

僕自身が人一倍常識を気にする子どもで、普通はこんなことをしないんじゃないか、こういうことをしたら怒られるんじゃないか、そんなことばかり考えていたんです。だから嫌われたっていいんだよとか、好きなように生きればいいんだよと言われたときに、イラッとする気持ちがすごくよくわかるんです。それができれば苦労しない、できないから困ってるんだよって。だから、できない側としてこういうふうに言ってもらえると安心する、こう言ってもらった方が嬉しいという感じで、自分にとって必要な考え方を自主開発しているんです。自分用の松葉杖を自分で作るような感覚というか、自分にとって歩きやすくなる道具を作って、ほかの方も体に合うようであればどうぞみたいな感覚があります。

自分のようなできなさや弱さを抱えている人の気持ちはわかるので、自分はこういうふうに言われたら嬉しいんだけどな、というものを作っているだけなんです。選択肢はたくさんあった方がいいと思うので、元気がないときはこういうものもありますよ、くらいの気持ちで、選択肢が増えていくといいなという思いです」

親から子どもには言いづらいこと、言ってあげられないことをカバーしてくれるヨシタケさんの絵本は、今の時代に必要なものだと感じます。

「自分も子育てをしていて一番わかったことは、親だからこそできることがたくさんある半面、親だからこそ言えないこと、親だからこそわかってもらえないこと、親が言うから採用されない意見がたくさんあるんですよね。それは学校の先生も一緒で、親や先生は例えば“夢って叶わないよ”って言っちゃいけないんですよ(笑)。でも実際は叶わない夢もあるわけで、そういう世の中の本当の姿を子どもたちはいつ何から学ぶかと考えると、それが絵本や漫画、映画だったりする。

絵本作家はそういう身も蓋もないことを言ってもいい、親や先生が言えないことを言っていい位置にいて、教科書では言えないことを言う義務もあるのかなと。親や先生が思っていても言えないことや、逆に思ってもいないことをコンテンツの中に込めて、選択肢を増やすことが、絵本作家としての仕事のひとつなんだろうなと思います」

後編では、開催中の展覧会『ヨシタケシンスケ展かもしれない たっぷり増量タイプ』の見どころについて、ご紹介します。

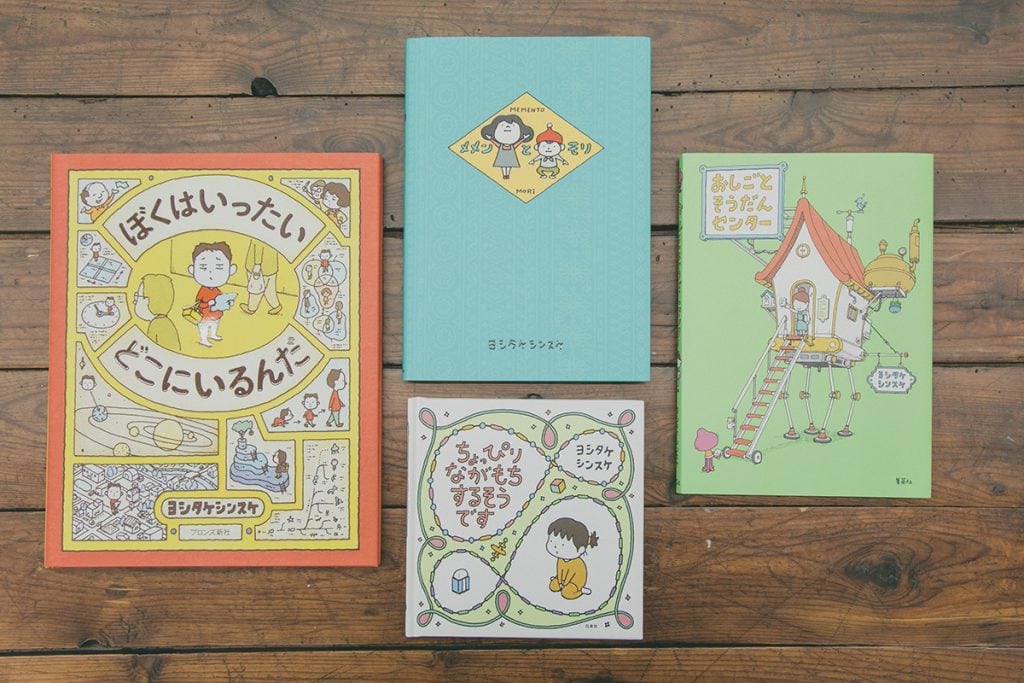

展覧会情報

開催中~6月3日(火)/CREATIVE MUSEUM TOKYO/10:00~18:00 ※毎週土・日曜および祝休日は9:00から、毎週金・土曜および5月4日(日・祝)、5日(月・祝)は20:00まで。入場は閉館30分前まで/会期中無休 ※3月20日(木・祝)~23日(日)、5月3日(土・祝)~6日(火・休)、5月31日(土)、6月1日(日)は日時指定制/一般¥2,000

東京会場メインビジュアル @Shinsuke Yoshitake

こちらもチェック!

photograph:Kasumi Osada text & edit :Mayumi Akagi

※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

おすすめ記事 RELATED ARTICLES

Recommend

SNAPRanking

SNAPRanking

DAILY

/

WEEKLY

季節のおすすめSEASON TOPICS

暮らしのいいこと大集合!Special Feature