FOOD

:「料理酒」の正しい使い方をおさらい:効果的にコクとうまみを効かせるワザ

FOOD

:

酒の持つふくよかなうまみと風味は、だしのように料理に深みを与えてくれます。また、加熱時にアルコール分が飛ぶのと一緒に、素材の臭みも抜ける効果も。酒の効果を最大限に引き出す正しい使い方を、料理家の松田美智子さんに教えていただきました。

「料理酒」の正しい使い方をおさらい:効果的にコクとうまみを効かせるワザ

改めて知りたい「酒」のこと

<主原料(純米酒)>

米、米麹

<製法>

蒸した米に麹菌を混ぜて作った米麹に、酵母、水を加えてアルコール発酵させ、もろみを作って搾る。

<3つの種類>

清酒:原料に米、米麹、水、または米、米麹、水、清酒かすなどを使って発酵させ、こしたもの。

純米酒:清酒のうち、米、米麹、水だけを原料として作られたもの。

料理酒:酒として飲めないように、アルコールに塩分を添加して、低価格にしたもの。

参考/ 国税庁「酒税法における酒類の分類および定義」「清酒の製法品質表示基準」

<保存方法>

開封後すぐに使いきらない場合は、基本的に冷蔵保存を。

料理に使う酒の選び方

料理酒の中で塩分を含むものは、レシピ全体の塩分量を控えめに作る必要が。一方、料理用清酒は、塩を含みません。こちらのほうが、シンプルに酒の効果のみを取り込めます。

酒の効果を活かした使い方のコツ

・臭みを消して風味をつける

・まろやかなうまみを出す

・アルコールの効果でタンパク質をやわらかに

酒の持つふくよかなうまみと風味は、だしのように料理に深みを与えます。また、加熱時にアルコール分が飛ぶのと一緒に、素材の臭みも抜ける効果が。また酒のアルコールの力でタンパク質をやわらかくする働きも。

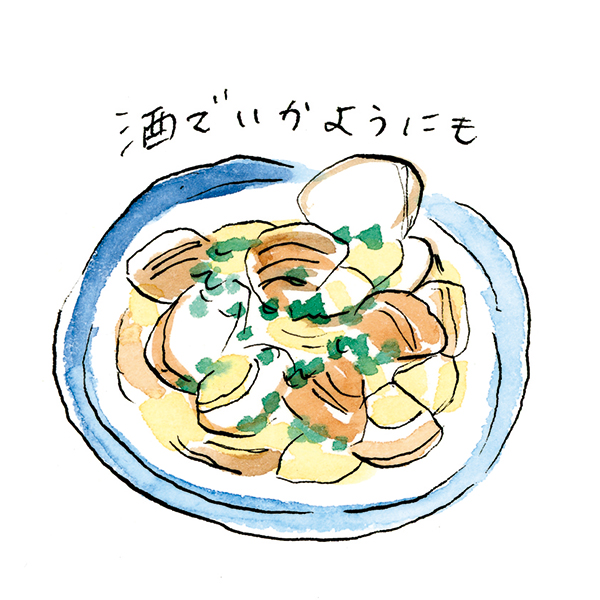

ポイント1:酒で蒸すと素材がふっくらとする

魚や肉に酒を少々振ってから蒸すと、身がふっくらと仕上がり、酒のうまみが素材のおいしさを引き立てます。同時に、素材の臭みも抜けます。

ポイント2:最初に入れて酒の効果を発揮させる

最初のころに入れれば、加熱しているうちにアルコールは飛びます。また、素材をふっくらやわらかくさせるので、あとの調味の味が入りやすくなります。酒の香りがほどよく残ると風味づけになりおいしく仕上がります。

酒の種類で変えられる和洋中の風味

日本酒を基本に、洋食には酸味のある白ワイン、中華にはコクのある紹興酒を使うだけでも、料理上手に。まずはあさりの酒蒸しでトライ!

酒で料理のお悩み解決! こんなとき酒があれば

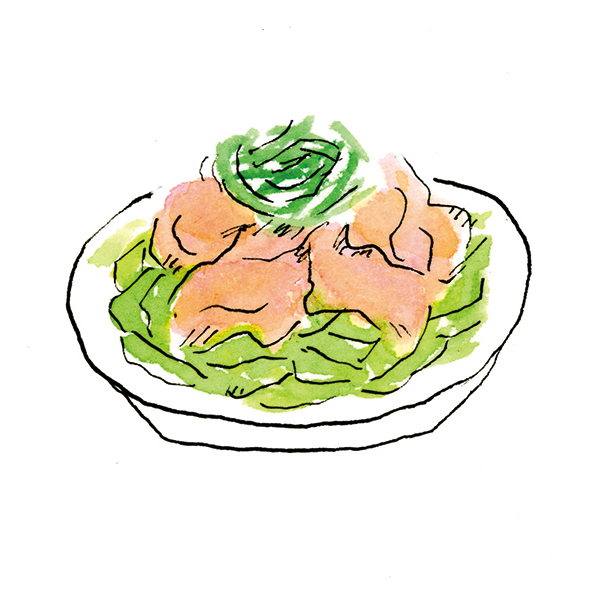

【お悩み】冷しゃぶをおいしくしたい

↓

水に酒をたっぷり加えてゆでる

【お悩み】お米が古くておいしくない

↓

酒を加えて炊く

【お悩み】鶏むね肉がパサパサする

↓

酒を加えて茹でて、余熱であたためる

さらに、「煮切り酒」があると便利!

煮切り酒とは、鍋に入れた酒を温めて、蒸発したアルコール分に火をつけて燃やしたもの。アルコール臭がなくなるまで、煮立たせてもよい。

教えていただいた

松田美智子さん profile

llustration:Kayo Yamaguchi text:Kaori Akiyama web edit:Riho Abe

リンネル2018年9月号より

※画像・イラスト・文章の無断転載はご遠慮ください

おすすめ記事 RELATED ARTICLES

Recommend

SNAPRanking

SNAPRanking

DAILY

/

WEEKLY